「危険」を避けるだけで、本当に安全なのだろうか?

危険を避けることで起こる危険

最近、子どもの安全と経験と、大人の責任問題について、悶々と考えることが多い。

もちろん子どもに大きなケガをしてほしくはないし、ましてやおあずかりしている子どもだとなおさらです。

ですが、何事も体験しない限り、本当の意味で危険を理解する事はできない。いくら話して聞かせても、体験が無ければ想像ができないので、知識としても定着が薄い。

最近は、「危険はすべて避ける。近づけない」が主流なようで、「ダメ」と「禁止」で子どもの世界が縛られているように思う。

危ないものを子どもから隠すだけでは、子ども達はその危険性を知らないまま育ってしまう。そして、危険を避ける経験を自ら学ぶことができぬまま大きく育ち、強い力で大事故に至る。

道具だけでなく、堅いもの、棒状もの、紐、段差、人間関係のいざこざ、、。

すべてを排除してしまったら、その場では痛い目にあわずに安全だろう。

だけど、そこで学べたはずの道具の使い方や体の使い方、危険察知能力、大事に至った時の応急処置、自分はもちろん相手へのリスクマネージメント能力、たくさんの事を学ぶチャンスも同時に排除してしまっているという事を忘れてはいけない。

仕事柄、乳幼児、小学生、中学生、高校大学の子ども達と関わる人とお話する機会があるのだが、それぞれが「いままでの子どもだったらできていた事ができない、危なっかしい、事故に繋がる」こんな話を良く聞く。

「今どきの若い者は」という言葉は、いつの時代にもある言葉ではあるけれど、現代のそれはちょっと様子が違うように思う。今までは、「大人の思う理想通りではない若者達」を問題視した言葉であったはずが、今では「大人の言う事を聞きすぎて、言わなきゃできない、説明しないとわからない、動けない若者達」というような感じで使われている。

それもそのはず。今の子ども達は、少子化のせいもあって、たくさんの大人たちの目から監視され、管理されて育ってきた。はみ出たことをするとすぐに叱られ、子どもだけで自由にできる時間や場所は奪われ、危険な事はすべて目の前から排除されて経験したことがないのだから。自分で考えて行動することを否定され、自ら考えることも、危険が何であるかも、リスクを冒す事やそれとうまく付き合う方法も知らない。

それでもまだ大人は、危険なものはすべて排除してほしいと願う。そして、子ども達の経験が激減して、子ども達の危険察知能力も運動能力も低下するばかり。そして大きい事故がおこる。事故がおこれば、学校や園の責任となる。イコール危険を避ける。という流れとなる。まさに悪循環。

もはや運動会はどの競技も危険で、刃物という道具を持たせるのが怖くて授業がままならない状態。

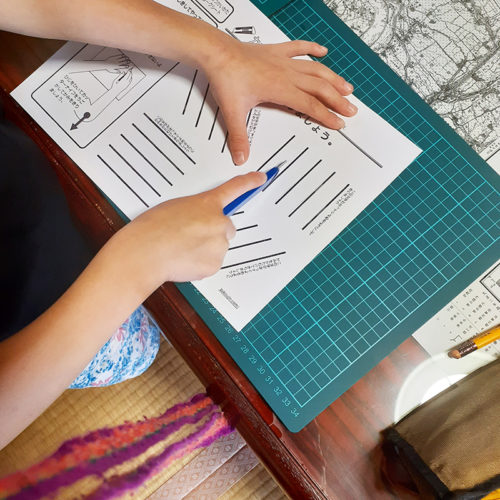

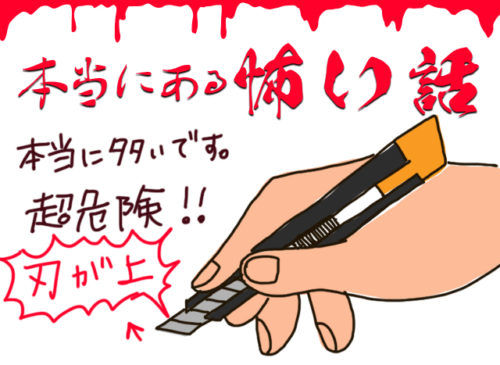

私の感覚では(小学高学年含む)、紐をかたむすびに結べる子どもは半数くらい、結ぶどころか棒に紐を巻く動作も怪しい、ハサミでうまく切れない、カッターの刃の部分を上にして持とうとする、子どもの遊び場で聞いた話ではIHの普及もあって火を見たことがない子が増え、火を触ろうとする子どももいるそうだ。個人差を考慮したとしても、ただの体験不足が原因なのは一目瞭然。日本の将来に不安を感じるレベルで、危険を知らない、察知できない子どもが増えている。

もちろん危険なものを放置することを推奨しているわけではない。ケガすればいいと思っているわけでもない。

「リスク」と「ハザード」

リスクとハザードという考え方がある。

「ハザード」とは自分から挑戦できない隠れた危険のこと。子どもに関して言えば、子どもでは予測できない大人が除去すべき危険のこと。

道具は使い方をきちんとマスターすれば、危険を自分で避ける力を手に入れることができる。体も色んな使い方をすることで、いざという時に動ける体になる。使ってこそ、そこから学ぶことができ、危険をよける事ができるようになる。

年齢やその子の成長にもよるけれど、

どうやったら危険で、どうやったら便利で面白い効果が生まれるのか、ちゃんと伝えられないものだろうか?

「危ないから禁止」にするものは、子ども達の興味があるもの。大人の監視がなくなれば、手に入れて遊んでみたいもの。何が危険か知らぬまま「触ってみたい、やってみたい」気持ちだけが動き、大人の目を盗んで、危ない使い方をして、事故に至る。

ちゃんと何が危険かを自らの体で体験して、どうやったら使いこなせるのかを経験して知ることさえできていれば、危険を回避することがでたはず、事故は防げたはずである。

子どもの遊びは研究だ。一見危ない道具や物も、最初こそ危なっかしい使い方をするけれど、それさえ注意して見守っておけば、何をどうすれば面白いか、どうしたら危ないのか、常に研究を繰り返して知ろうとする。そして、完全に使いこなせるようになったらおもちゃとして飽きてしまって、ただの道具になる。そうなれば、危ない使い方はしなくなる。

だから、使い飽きるほど遊ぶほうがよっぽど安全だということも多々ある。

人間関係においてもそうで、喧嘩という危険をあまりにも避け過ぎている事が多い。喧嘩が起こらないような環境を最初に作ってしまう、喧嘩が起こったらすぐに止める。もちろんすぐに手が出る子どももいるので危険管理として大切な時もあるが、小さい子どものうちに小さいいざこざに巻き込まれる事は、人間関係の作り方を学ぶのにとても大切な経験になる。

そういった場で、喧嘩のやり方や加減のしかた、どこまでが許されてどこからがダメなのかを知る。他人との折り合いの付け方や仲直りのやり方、こういうスキルは実際に体験する以外に学ぶ方法はない。

子どもの安全と経験。リスクとハザードを考えて体験させるべきかどうかをちゃんと考えなければならない。

危険を避け過ぎる大人達の本当の理由

実は大人の中にも、「危険は経験しないと覚えない。」「刃物は手を切る経験くらいしないと使いこなせない」と知っている人たちはとても多い。

それなのに、過度に危険を避けようとするのはどうしてか?

「責任問題」

保育園、幼稚園、小学校、公園、、。子どもを取り巻く環境で、何かがあれば、すぐに責任問題となる。リスクやハザードを考える余地もない。

「誰が悪い」を追求する前に、本当に子どもに必要な体験や知識は何なのか?どうすれば、本当の意味で「危険」を避けることができるのか、真剣に考えないと、世の中は「禁止」であふれかえり、人間の能力はどんどん低下するばかりになってしまう。

近頃、冗談じゃなく本当にAIに人間のやることは取られてしまうのではないかとさえ思えてきてならない。