自由工作で何作ろ?

唯一楽しめる宿題なんだから、楽しんだらいいんだよ!

夏休みの図画工作系の宿題、親はウンザリしている人が多いと思います。どうやったら正解なのかがわからないので、大人の時間とお金とプライドをかける!?…誰の宿題かわからなくなってしまっている場合もありますね。早く宿題を終わらせたい気持ちはわかりますが、落ち着いて、落ち着いて。

他のお勉強系の宿題とは違って、唯一楽しめる、子どもと一緒に成長を感じられる、しかも正解がない、自由にやって良い宿題なはずです。その「『自由に』がわからないんだよ!」という大人も多いかもしれませんが、子どもは案外わかっていたりします。そして、それを大人が認めてあげられない。待ってあげられない。そちらの方が多いんじゃないでしょうか。

今回は、「何を作ったらよいか?」ではなく、どう取り組めばよいかというお話をしたいと思います。

□学習指導要領から考える図画工作が目標とするものは?

□大人の見栄えを気にせず、こどもの成長が大事

□大人はドンと構えて見守るべし。

自由工作の考え方~学習指導要領から見ると~

何のための自由工作か?

子どもの自由工作に、大人の目を気にした見栄えが必要なのでしょうか?

「上手にできる」ってそんなに大事でしょうか?

文部科学省の小学校学習指導要領によれば、下記のように図画工作の目的が掲げられているのですが、要約すると、「子ども自らが自分の感性を育み、表現する方法を知り、想像・創造する力を養う」という感じ。決して、親の成長のためでもないですし、親がやるべき宿題でもないのです。

そして、その成長の評価は大人目線の「見栄えがいいかどうか、上手か上手じゃないか、手が凝っているかどうか」ではなく、子どもそれぞれの年齢や技術によって、完成度は変わってくるという事です。経験によって子どものできることは違います。みんなと同じレベルの物が作れなくても良いのです。その子なりの発見や挑戦があればその工作は大成功と思ってほしいです。

●表現及び鑑賞の活動を通して,造形的な見方・考え方を働かせ,生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

①対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに,材料や用具を使い,表し方などを工夫して,創造的につくったり表したりすることができるようにする。

②造形的なよさや美しさ,表したいこと,表し方などについて考え,創造的に発想や構想をしたり,作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。

③つくりだす喜びを味わうとともに,感性を育み,楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い,豊かな情操を培う。

国のお堅い文章なので、難しい表現で書かれてますが、何よりも大切なのは子どもの成長なのです。

もっさんみいこ風に大胆に読み解いていくと、下記のようになります。

表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ…

難しくてよくわからない有名画伯の芸術鑑賞をする必要はないです。大好きなマンガやゲームも表現の一つ。自分が好きになる物には、それなりの理由があるはずです!

なぜかっこよく見えるのか、かわいく見えるのか、色は?形は?表現方法は?主人公のキャラクター(性格)は?と少し踏み込んで考えるだけでも、十分に造形的視点で考えることができるよね。

日ごろやっているゲーム、漫画、Youtube、好きなお菓子のパッケージ、なぜ面白いのか、好きなのか考えたことありますか?そこには、色んなデザインが施されているからです。一度立ち止まって、どこに私は惹かれたのだろう?と考えるだけでも、「物を見る目」は養えます。

ゴッホやピカソの絵が理解できないと芸術的センスがないと思うなんて、おかしな話です。世の中にある人工的なものはすべて誰かのデザインで作られたものだし、自然には人間では表現できない美しさがあります。

大好きなマンガやゲーム、キャラクターを一枚模写するだけでも、絵の力はずいぶんとつきます。Youtubeのテロップの出し方やフォント、効果音を研究することだって勉強になります。その道のプロは、それを研究し尽くして表現しているのですから。

夏休みの宿題に、著作権のあるものを真似して制作することは、NGということはありますが、そのままではなく、気に入った部分を抽出してアレンジすれば、立派な作品となります。実際にプロの作品だって、誰かの作品をきっかけに作られた物もたくさんありますし、オマージュという表現もあるのですから。何も見ずに想像して作るということは子どもにとって難しい事、ゼロから作品はできません。好きなものは何か?どこが好きなのか?どこを真似したいのか?そういうところからアイデア出しを始めてはいかがでしょうか?

材料や用具を使い、表し方などを工夫して、創造的に作ったり表したり…

ここで大切だと思うのは「材料や用具を使い」です。

材料は子どもの創造力にかかれば廃材だって立派な材料!ただし、道具は正しい使い方をマスターしないとね。

「用具」道具。と言っても、おうちでのこぎりやトンカチなどの危ない道具にチャレンジする必要はありません。もちろん夏休みだし旅行先で、珍しい道具が体験できる工作ワークショップなどをやってみるのも良いですが。

まずは、身近にある道具。ハサミやカッターナイフなどの切る道具、色鉛筆・クレパス・ペン・えのぐなどの描く道具、糊・セロテープ・ガムテープ・カラーテープ・接着剤などの貼る道具。「切る」「描く」「貼る」ができれば、色んなものが作れます。

あとは、自由に作り出すまで、材料を集めたり、ヒントを探したり。大人のすることはそれくらい。

親自身が、見栄えを重視するあまり、とにかく終わらせたいと思うあまり(親が安心したいがために)、子どもの技術や興味を考慮せず、大人が前のめりになりすぎると、子どもは、たちまちしらけてしまいます。

「これがいいんじゃない?これ作りなさい!」と作るものを決めてしまったり、「この色がいいんじゃない?ここを切ってこれを貼りなさい…」と、提案しているようで命令になっている「大人指示型」。良くありますね。途中で、やらされている子どもは嫌になってますから、大抵の場合、やる気のない子どもにイライラしてしまって、その結果、やらされた感満載で、とりあえずは完成と言った感じです。。

もしくは、子どもの作業の遅さや危なっかしさを見てられなくて、「これはどうやって切るの?」と切ってあげて、「どこに貼るの?」と聞いて貼る、言われる通りに大人が全部手を動かしてやってあげる「子ども指示型」。結局、誰の作品かわからなくなってしまいます。こちらは、見栄えは良いので、賞に選ばれちゃったりすることもあり、子どもが「これ自分の作品じゃないし…」と全く喜べない状況になってしまう事も少なくありません。お手伝いが本当に必要な場合もありますが、そのさじ加減は大切です。

どちらも「あるある」だと思うのですが、そもそもの目的を思い出してほしいです。工作の宿題は見栄えが大切ではないんです。作るまでの過程で、道具の使い方をマスターしたり、これとこれをくっつけるにはどうすればいいかな?と考えたり、自分なりに創意工夫することが大切なのです。言われてやる、もしくは自分がやらずに大人がやってしまう、ではいつまでたっても何もマスターすることはできません。

材料や道具は使わないと使いこなせるようにはなりません。それも何度も何度も使う事。言われたことだけをやるのではなく、自分で色んなことを考えて自分なりに使うことでその特徴をより深く理解できるのです。もちろん、失敗することも大切です。うまくいかないから、何がうまくいかなかったか?どうすればよいか?とより深く学ぶことができるのです。

大人の事情に合わせた「見栄え」や「納期」を重視するために、子どもの大切な経験を奪ってしまっては、本当にもったいないです。

写真)カッター練習シートは図工人さんからお借りしました。

ゆっくりやれば、必ずできるようになります。1年生の時に、できないながらに自分でやってみた経験があれば、2年生で少しできるようになる。でも1年生の時に、大人が全部やってあげていたら、2年生になってもできません。もちろん、6年生になってもやった事が少なかったんだろうなぁという子は、見ていてわかります。その状況になって「うちの子、不器用で、、」と言っている大人がいますが、それはちょっと違うなぁと思います。

楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養い…

子どもは、この力を生まれながらに持っています。心配ご無用なのです!

得意不得意はもちろんありますが、大切なのは、考えている時間、作っている時間を待ってあげる事だよね。

自由工作、何をやってもOKと言えば、子どもは喜びますが、たちまち「なに作ればいいの?」と聞いてきます。

普段自由に慣れていないので、いざ自由にしていいとなるとどうすればいいかわからないのです。

もっさんみいこ工作絵画教室では、最初にどんな材料があるか紹介します。材料を紹介しているうちに、ひらめく子もいるからです。「自分で考えて」とずっと言っていると、甘えていただけの子は、「こりゃ自分で考えないと、もっさんは答えを出してくれないな」と思って、そのうちやり始めます。

どうしても何をやればいいか考えるのが苦手な子もいます。その時は、「こんなのや、こんなのも作れるよ」といくつか作品のサンプルを見せますが、「これ作ってみたら?」とは誘導しません。お家で工作をする場合は、保護者の方が色々作ってみたらいいと思いますよ。材料はお家にある廃材でOKです。そうなると、子どもより大人の方が何を作っていいかわからないと思いますが、一緒に、何ができるかちょっと考えてみるのも良いと思います。例えば、「お寿司が作りたいんだけど、ごはんの部分は何で作ろうか?ネタは何をのせようか?」と子どもと一緒に考えてもいいかもしれません。見立て遊びです。保護者自身も上手に作れない様子を見せれば、子どもも自信を持って作り始めるかもしれません。

教室では、提案したサンプルにピンときた子は、作り始めます。

サンプルでピンと来ないこは、まだ悩んだりしますけど、そのうち手が動き始めます。

サンプルには興味湧かなかったけど、色んなものが作れるなら、自分が思ったものをやってみようかな。という感じです。一番大事なのは、せかさないことです。焦らせない。

写真)ずっと何を作ろうかずっと悩んでいた子が、何気なく繋げて長くしたラップの芯から、剣や国旗を作りました。何か手を動かす。最初は目的がなくくっつけただけ、切っただけでも何かしらの発想が生まれることがあります。「なにやろうとしてるの?意味があるの?」とすぐ答えを求めないでやってください。

うまくいっても、いかなくてもいいんです。うんと考えてみる。その時間が大切です。

苦手な子は苦手なりに考えてみたら、その子なりの答えが出る。

その答えに優劣をつける必要なんてないんです。

考えるのが苦手な子であれば、どんな小さな、簡単な作りの工作でもアイデアを振り絞ったその時間、エネルギーが込められています。切ったり貼ったりすることが苦手な子なら、試行錯誤の跡が作品に残っています。

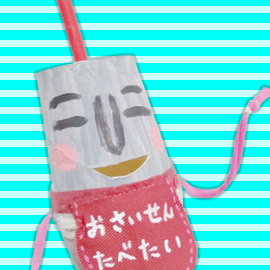

写真)うんと考えて、パックにお野菜の絵を描いただけの作品。シンプルですが、これも立派なアイデアです。この作品を大人が認めてあげることができれば、もっと発展した作品を作り出すと思いませんか?

大人はすぐに「表面上の見栄え」で判断しがちです。大人の目には、作品とセットにあるこどもの想像力を見ることができません。だから、未完成の作品のように見えてしまう。そう見えるのは、大人の想像力の欠如です。大人が、自分の想像したものに見えないからって「未完成だ」と判断することは作者に失礼ですし、手直しすることなんて、もってのほかです。

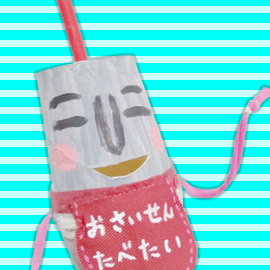

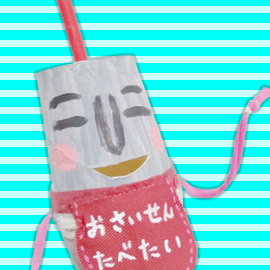

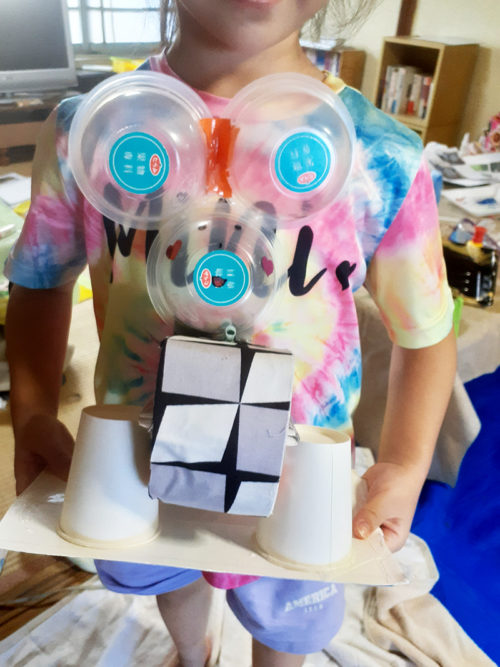

写真)カラフルに塗られたダンボールにトレーとストローを貼っただけに見えるかもしれませんが、作る過程は彼なりにものすごく考えていて、小さなこだわり(目の部分や裏側)がたくさん詰め込まれています。

答えを急かしてしまうのも大人の悪いところです。ゆっくり時間がかかる子なら、少し早めに取り組んだらいいだけです。何しろ1か月半もある夏休みなのですから。今日思いつかなければ、明日でもいい。親がやることは、ヒントや材料を提案することくらいです。材料(廃材)をたくさん用意すれば、そのうち作り始めます。それでも作らなければ、親がいろんなものを作ってみる。親自身もそんなに上手には作れないはずです。それを見れば、子どもも一緒に楽しもうとするかもしれません。

子どもの作品は、子どもの想像力そのものです。子ども自身です。子どもが自分を表現したものに対してして、大人が勝手な評価で優劣をつけるから、子どもは「苦手なんだ」と思い込むんです。

考えたり作ったり、自分が自分でいることに優劣はつけられない。むしろ、子どもが一生懸命考えたアイデアは、どれもキラキラしていて美しく見えるはずです。完成品ではなくて、そこに込められた彼らのストーリーを見てあげてください。

写真)大人には何だかちょっとわかりませんが、「完成したから写真撮って!」と言われたので完成なのです。彼らの想像力でこの作品を見ることができないのがとても残念。

夏休みの工作で、ほんの少しでも子どもが成長すればとても素敵だと思います。大人(先生)の目に、その成長が作品から理解できそうになければ、小さなメモで頑張ったところや想像した事を書いて提出しても良いかもしれませんね。

大人は想像力・理解力がないので、説明書きをしてあげないとわからないこともあります。

とにもかくにも大人目線で、子どもの創造力・想像力を決めつけない、大人が思うように強制しないことが大切なのだと思います。

とはいえ、「言わなきゃ何もやらないのよ!うちの子は!!」という声が聞こえてきそうです(笑)。やらなくても死なない。究極はほったらかして、ギリギリになって「自分でやりなさいって言ったでしょ、母・父は知りません!」と子どもを突き放すのもアリかもしれません。どこかで親が何とかしてくれると甘えている子どもにとっては「自分でやらなきゃいけなかったんだー!」と、ちょっとしたお灸をすえることができるかもしれません(笑)。親って大変ですよね。。。お察しします。

大人は、子どもを未熟な人間だと思っているのではないでしょうか?確かに成長の途中において、大人がしてあげる、教えてあげることは多いです。ですが、想像力や創造力は子どもの方がずいぶんと優れている事があるし、大人の物差しで測れない、計ってはいけない物です。大人の感覚を押し付けないように気をつけなくてはいけませんね。

※デザインとアートは違うよね、という話はありますが、この話はそれ以前の話です(笑)