小学校で使う水彩絵の具は水と仲良し!「にじみ」や「ぼかし」の技術を知ったら表現力がアップしますよ!

今回は、ダルマを描きながら、水彩絵の具の技法をご紹介します。もちろん、ダルマじゃなくても使える技法なので、覚えておいて損はないですよ。![]()

□ 水彩絵の具「にじみ」「ぼかし」の技法。

□色と色を混ぜると何色になるか自然に学べる。

□小さな子どもから大人まで楽しい「にじみ」「ぼかし」の導入方法

好きな色を混ぜていくだけの簡単な技術なので、だれでも気軽に水彩絵の具を楽しめますよ。

プロの画家も使う「にじみ」と「ぼかし」の技法ですが、とても簡単で自由にできるので、小さな赤ちゃんから大人まで誰もが楽しめます。

にじみとぼかしを活かして描く

- 水彩絵の具

- 筆(大筆)

- パレット(発砲食品トレーでOK)

- 筆ふきタオル

- 水、水バケツ(洗うところが2つ以上必要です)

- 白画用紙

にじみとぼかしは、厳密に言うと違う技法ですが、画用紙の上で水を利用して色を薄くしたり色同士を混ぜたりする点では一緒なので、あまり技法の名前にとらわれず色の変化を楽しんでください。

にじみとぼかしの練習にダルマを塗ろう!

学校では「絵具をパレットに出して、筆で色混ぜして、バケツの水で筆を洗う」くらいしか教えてもらえませんよね。少ない図画工作の授業の中、それが限界かなと思います。ですが、水彩絵の具にはいろんな表現の方法があります。プロでも使う水彩技法を知っておくと、子どもでも素敵な絵が描けるようになります。今日はいくつかある技法の中からにじみとぼかしをご紹介。

今回は、お正月に行ったダルマの造形で紹介しますが、もちろんモチーフはダルマ以外でもOKです。下書きに時間をかけず、絵の具のにじみやぼかしに集中できて、何枚でも実験的に作れるものがよいですね。春はお花、夏は魚、秋は紅葉、でもいいですよ。本来の色(ダルマ=赤)にこだわらず、カラフルなものをたくさん作ってみてください。

にじみとぼかしで、ダルマを描く

①画用紙を切る。

今回はダルマ型を切ります。(モチーフによって葉、花など自由に)

②水バケツを2つ用意する。

水を引くために常に透明にしておく水と、筆を洗う水を用意します。水を入れる穴がたくさんある絵具用水バケツでOKです。

③水をのせる。

ダルマの画用紙の上に透明の水をたっぷりのせ、水だけでびちゃびちゃにします。

④絵の具をのせる

水でゆるめに溶いた絵具を筆につけて、水で濡らしたダルマの上に色を付けます。画用紙の上で筆を動かして色を塗るというよりも、ポンポンと触るように色を置いていく感じ。画用紙の上で筆を動かしすぎると、全部が同じ色に混ざってしまいうまくにじみません。

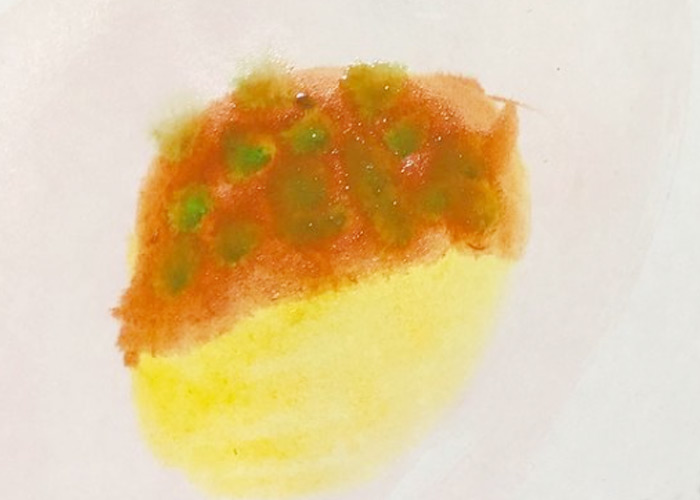

⑤色のグラデーションやにじみを作る

ところどころに同じ色をポンポンとのせ濃淡を作ったり、2色以上の混色を作ったり自由に色を楽しみます。水の上をじんわりとにじんでいくえのぐの動きはとても不思議で、じっと眺めて観察したくなりますよ。

⑥にじみを動かす

画用紙を斜めにして、色同士が自然に混ざっていく手助けをしても面白いにじみができます。

1色でも2色以上でも、水と色が自然に混ざりあった色のグラデーションが楽しめます。

顔を作る

別の紙で顔を切ります。目・鼻・口・ひげなどを描いて③が乾いてから貼ります。

もっさんみいこ工作絵画では、顔の部分を残して水をのせるようにやってみたのですが、低学年の子どもたちにはちょっと難しそうでしたので、顔を後貼りにするのが良いかなと思います。

にじみとぼかしはこちらにも詳しく書いています。

水たっぷりなので、えのぐがなかなか乾かないですが、急ぐときはドライヤーで乾かします。乾く速さが変わるとにじみの様子も変わります。

【絵本】ダルマな絵本

ダルマって、あんまり子どもになじみがないですよね。googleで全国のダルマの写真を調べるのも良いですが、イラストになっているかわいいダルマも描いてみたいですよね。「カラフルなダルマを描いていいんだ♪」「変な顔のダルマ描いてみよっ♪」というきっかけになる絵本です。

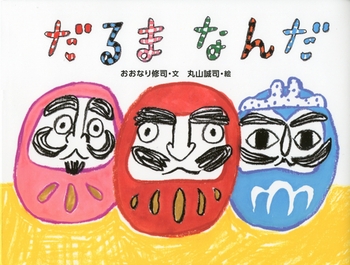

だるまなんだ

「だるまなんだ 」 文: おおなり 修司 絵: 丸山 誠司 出版社: 絵本館 絵本ナビで見る ![]()

「だるまさんが」から始まるだるまさんのいろんな行動が楽しい絵本です。だるまさん、アクティブです(笑)。カラフルなダルマがクレパスと絵具で描かれていて表情も豊かで真似して描いてみたくなります。続編で「だるまなんだ2 」 文: おおなり 修司 絵: 丸山 誠司 出版社: 絵本館 ![]() があります(読み聞かせ3分)

があります(読み聞かせ3分)

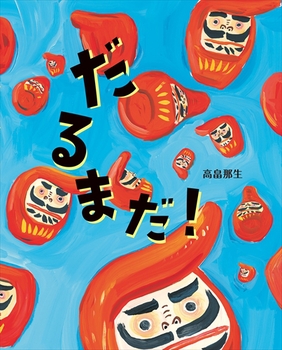

だるまだ

「だるまだ!」 作: 高畠 那生 出版社: 好学社 絵本ナビで見る![]()

たくさんのダルマが街に押し寄せてきます。そのダルマがどうなったかというと…。ダルマの常識をくつがえす謎だらけの絵本です(笑)。頭が柔らかくなる?絵本です。続編で、「まねきねこだ!」 作: 高畠 那生 出版社: 好学社 ![]() あります。(読み聞かせ分)

あります。(読み聞かせ分)

にじみとぼかしを活かした絵 いろいろ

もっさんみいこ工作絵画教室では、ダルマじゃなくても、えのぐのにじみを活かして面白い絵がたくさんできました。たこ焼きにモンスター?。真面目な絵を描く必要はありません。絵具のにじもやぼかしを覚えることが今回の重要ポイントなので、自分の好きな物を描いてそれに着色してみるのも面白いし、言われて描いたものよりずっと工夫して会得できるものなのです。

夏休みのポスターの宿題にも

夏休みの宿題やコンクール用の大きな絵を描くときも、このにじみやぼかしの技術を入れると絵のレベルがぐっとアップします。下は、夏休みの宿題の川の絵です。川の色や草などいろんなところににじみの技法を使っています。

小さい子どもから大人も楽しい!にじみでお絵かき

0~3歳のちびっこ達には、筆ではなく、手のひらや足の裏でにじみ絵を体感してもらいました。手のひらでスタンプのようにしてみたり、水を多めにして色をにじませたり。いろんな色を混ぜてどんな色になるのか、楽しみながら覚えていきます。

また、大人の方でも楽しめるのが、「にじみ」「ぼかし」の技法です。「絵心がない!」と思い込んでいる人も大丈夫。水を引いた画用紙の上に、ただただ自分の好きな色を置いて、色のにじみやぼかしを作っていく。誰でもできる簡単な作業ですが、きれいな色ができると嬉しい。不思議な色の混ざり方楽しい。

偶然に生み出される色の混ざりに、夜空を想像したり、夜の街灯を想像したり。日々お疲れの大人の皆さん、いつも使う脳と違うところを使うのでとてもリフレッシュされるとおっしゃいます。

時間もあまりかからないですし、ポストカードくらいの大きさの紙であれば、何枚でも気分に合わせて制作できます。好きな色のカードができたり、思ってもいなかった色のカードができたり。どんな色の混ざりも面白く興味深いです。失敗がないので、気楽に好きな色を楽しむことができます。

ぜひ、大人の方もチャレンジしてみてくださいね。